Oltre a voler attirare le attività delle multinazionali leader nel settore, la Malaysia punta anche a rafforzare il proprio tessuto imprenditoriale interno

Di Emanuele Ballestracci

I semiconduttori rappresentano il fulcro dell’economia digitale contemporanea, indispensabili per alimentare tecnologie avanzate come smartphone, intelligenza artificiale, veicoli elettrici e infrastrutture critiche. Il valore del loro mercato mondiale ha raggiunto i 627 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinato a superare i 1.000 miliardi entro il 2030, consolidandosi come uno dei pilastri nella competizione tecnologica tra le grandi potenze.

Il peso economico e strategico di questi componenti è amplificato dalle loro implicazioni in ambito militare, rendendoli un nodo nevralgico nella rivalità tra Stati Uniti e Cina. Per entrambe le leadership, mantenere – o acquisire – la supremazia tecnologica è considerato decisivo soprattutto nel lungo periodo. Questa consapevolezza ha innescato una profonda ristrutturazione delle filiere produttive globali, trainata in particolare dalle politiche statunitensi mirate a conservare un vantaggio comparato. Fino a pochi anni fa, le aziende cinesi costituivano infatti uno snodo cruciale del processo produttivo, ma tale centralità è oggi in discussione a causa delle misure adottate da Washington per ostacolare lo sviluppo tecnologico di Beijing nel settore.

In risposta, numerose imprese stanno riorganizzando le proprie supply chain, delocalizzando la produzione verso aree considerate meno vulnerabili alle tensioni sino-americane, come il Sud-Est asiatico e il Nord America, nel tentativo di rafforzare la propria resilienza operativa. In questo scenario, uno degli attori più sorprendenti – e finora sottovalutati – è la Malaysia. Il Paese si colloca al sesto posto tra gli esportatori mondiali di semiconduttori, detenendo il 13% del mercato globale ma rimanendo ancorato alle sole fasi di assemblaggio, collaudo e confezionamento. Un risultato che premia oltre cinquant’anni di investimenti strategici e programmazione industriale.

Grazie a questa solida base manifatturiera, la Malaysia si è oggi dotata di un ecosistema industriale maturo e attrattivo per gli investimenti esteri. Il governo di Putrajaya sta puntando con decisione alla valorizzazione dell’ecosistema tecnologico nazionale, soprattutto attraverso la creazione di parchi tecnologici, zone economiche speciali e corridoi di sviluppo. Tuttavia, le attività restano perlopiù concentrate su segmenti a basso valore aggiunto, limitando l’aspirazione del Paese a un ruolo di primo piano nelle catene globali del valore.

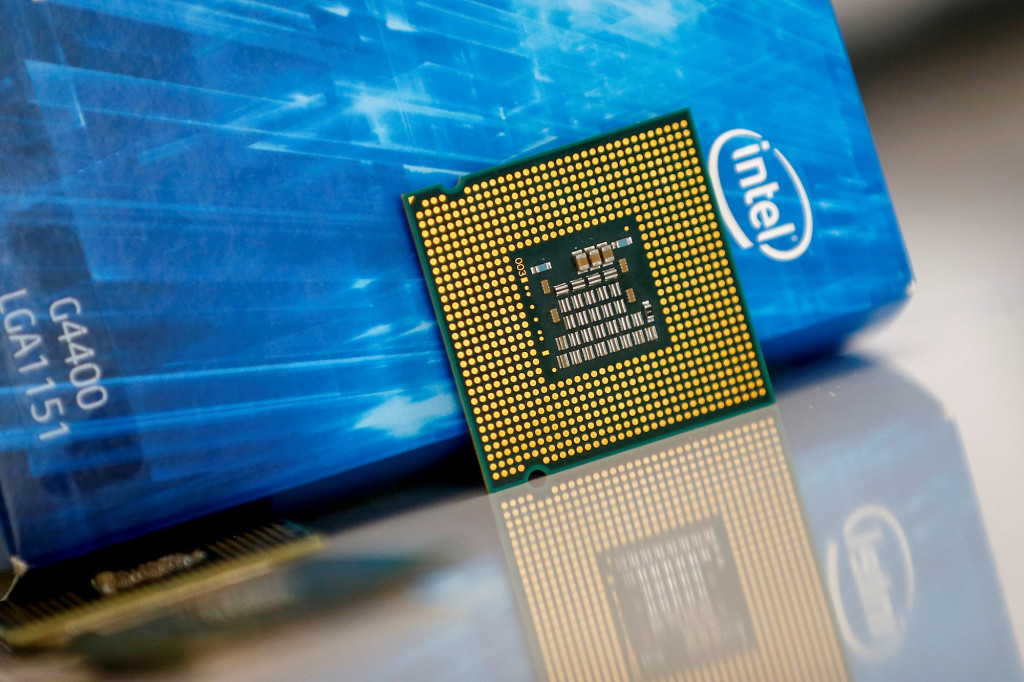

La ridefinizione delle catene di approvvigionamento degli ultimi anni ha però aperto un importante opportunità per un salto di qualità. La strategia malaysiana mira infatti a scalare la filiera e accedere alle fasi più sofisticate del ciclo produttivo. Putrajaya intende attrarre 118 miliardi di dollari in investimenti entro il 2030, concentrandosi su hub già affermati come lo stato di Penang – spesso definito la “Silicon Valley dell’Est” – che ospita stabilimenti avanzati, centri di ricerca e laboratori d’innovazione, e ha già ricevuto ingenti investimenti da aziende leader come Intel, Infineon, Lam Research e Texas Instruments.

Oltre a voler attirare le attività delle multinazionali leader nel settore, la Malaysia punta anche a rafforzare il proprio tessuto imprenditoriale interno. La “Strategia nazionale per i semiconduttori” lanciata nel 2024 intende infatti promuovere lo sviluppo delle capacità locali, rendendole protagoniste dell’industrializzazione tecnologica del Paese. Tra le iniziative principali figurano un impegno pubblico da 6 miliardi di dollari in dieci anni e l’acquisizione della blueprint per il design dei chip dall’azienda britannica ARM. Quest’ultimo passo è particolarmente significativo, poiché consente alle imprese malaysiane di accedere alla progettazione autonoma di semiconduttori ad alto contenuto tecnologico.

Nonostante questi sviluppi promettenti gli ostacoli persistono. Le debolezze in termini di ricerca e sviluppo, insieme alla carenza di capitale umano qualificato, rappresentano un freno alla piena realizzazione del piano strategico. Sebbene uno degli obiettivi delineati dalla Strategia sia di formare 60.000 ingegneri entro il 2030 – di cui 10.000 previsti nell’ambito dell’accordo con ARM – l’inadeguatezza dei curricula universitari e l’emigrazione dei talenti pongono serie difficoltà. La cosiddetta “fuga di cervelli”, alimentata da stipendi più elevati e migliori prospettive di carriera all’estero, in particolare a Singapore, resta una delle criticità più gravi. Tuttalpiù, le limitate capacità tecnologiche nazionali e la forte pressione concorrenziale da parte di giganti come Nvidia, Qualcomm e la stessa ARM rendono difficile l’ingresso sul mercato a condizioni vantaggiose.

Infine, la Malaysia dovrà continuare a bilanciare con attenzione le proprie relazioni con Stati Uniti e Cina, per garantire la continuità degli investimenti occidentali senza compromettere i legami economici con Beijing, suo principale partner commerciale. Uno degli storici punti di forza malaysiani è stata proprio la sua abilità nel praticare un’ambiguità strategica, che finora le ha consentito di evitare di essere trascinata nella rivalità tra le due superpotenze. Tuttavia, le crescenti tensioni tra Washington e Beijing stanno rendendo questo equilibrio sempre più precario. Un chiaro esempio è la recente presunta spedizione di chip Nvidia dalla Malaysia verso la Cina. Questa ha infatti suscitato una dura reazione da parte statunitense, che nel 2022 aveva imposto restrizioni all’export di semiconduttori avanzati verso la Repubblica Popolare. In risposta, Putrajaya ha intensificato i controlli e avviato indagini su alcune aziende coinvolte, i cui nomi non sono però stati resi noti.

In un contesto globale sempre più instabile, la capacità della Malaysia di consolidare il proprio ruolo nel settore dei semiconduttori dipenderà quindi dalla sua abilità nello sfruttare le occasioni date dalla ristrutturazione delle catene globali del valore, ovviare ai propri problemi strutturali e riuscire a mantenere la propria “neutralità” nel contesto della rivalità sino-americana.